�ꗗ�F

【ケアプランこころ遠賀】新年🎍の過ごし方は?

改めまして

明けましておめでとうございます

皆様にとって

どのようなお正月だったのでしょう?

立場によって

過ごし方は各々変わるのではないでしょうか![]()

年末年始を仕事で過ごされる方

里帰りして実家でゆっくりと過ごされる方

里帰りの家族を迎える側の方

家族サービスで旅行に行かれる方

寝正月でゆっくりと過ごされる方

‥など

私は、里帰りの子供・孫を迎える立場の主婦です

それはそれは、半端なく忙しい![]()

大勢の食事の準備‥

散らかし放題の孫のおもちゃの片付け

※これはキレイな方![]()

今年初めて、お魚屋さんでオードブルや握り寿しを予約購入しました

食卓は華やかになり

お正月気分になりました

しかし、娘からは

「オードブルの味ね」と言われ![]()

私の手作りのがめ煮やきんぴらの方がが美味しいとのこと

食べ慣れた味ですからね

それは嬉しい言葉なのですが‥

私が楽にゆっくり過ごせるお正月は?

‥‥(>_<)

来年は、もう購入しません

頑張ります![]()

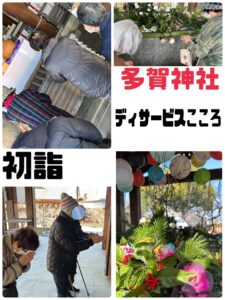

【ディサービスこころ】初詣⛩️

新年あけましておめでとうございます🎍

今年もよろしくお願いします🙇♀️

4日間で御利用者様と多賀神社へ

初詣に行って来ました![]()

【1娯1笑】午前体操💪

朝の朝礼で毎日『今日は何の日❓』という

記念日などの紹介をしています🎵

本日、1月5日は『いちごの日』‼️

果物のイチゴ🍓ではなく

受験を控える15(いちご)歳に

エールを送る日だそうです📣

利用者様から『1娯1笑の日やね😆』と

いう言葉も頂きました😊

早速、午前中は体操💪

しっかり2時間かけて

鈍った身体を動かしていきます‼️

『ふぅ〜💦』という声が

ちらほら聞こえてきましたが

皆さん最後まで参加して頂けました😊

【総合福祉スクールこころ】 はやくも

お正月休みがおわったかと思えば、世間は明日から3連休なんですね!

そうかそうか、、

ゆっくりお休みした方にはお休み明けからより一層、頑張ってお仕事して頂きましょう!笑

明日から初任者研修1月コース開講です!!

日曜日は最高気温も1桁で寒くなることでしょう。

暖かくしてお越しくださいね!

明日から一緒に頑張りましょう!!

-------------------------------------

直方/遠賀の初任者研修・実務者研修

★ 総合福祉スクールこころ ★

お気軽にお問合せください

〒822-0027

福岡県直方市古町10-13

(JR直方駅徒歩5分)

℡ 0949-52-7743 (稲富)

-------------------------------------

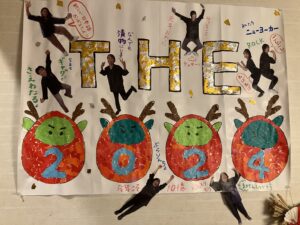

【10人10色】新年あけましておめでとうございます

元旦から大きな天災がおこり、その他も事故や火災など、心穏やかでないお正月でした。

被災地を思い、涙される利用者さまもいらっしゃいました。

被災地の映像を見ながら、思いやりと助け合いが本当に大切だとしみじみ感じます。

私たちにできること。微力ですが、なにか力になれたらと思っています。

2024年スタートしました(^^)

素敵なお年賀、ありがとうございました。

【む笑づ・彩月遠賀】3社参り

こんにちは~む笑づ・彩月遠賀です

謹んで、新年のお喜びを申し上げます。

![]()

![]()

![]()

旧年中は新型コロナウイルスや

インフルエンザの

影響の中、ご家族には、面会の

自粛や、一部制限など

感染拡大防止にご協力頂き

心より感謝申し上げます。

本年も、感染症対策に、より一層の

注意を払いながら、気持ちを

新たに、更に成長し続けていける

施設となるようスタッフ一同

努めて参ります。

施設では

1月1日、2日の

2日間、3社参りに

出掛けてきました🚌

職員が、前もって3社⛩️を

視察👀に行き、駐車場の広さ?

スロープなのか?トイレ🚽は近くに

あるのか?人混みが、多い?等々

視察👀をしました。

準備は🆗 いざ!出発

1日目は、朝から雨が降ってましたが

皆さんのパワー👊で

雨が上がり、笑顔で⛩️出掛けました。

2日目は、お天気も良く

大人数で、行きました。

入居者様は、それぞれ個性的な

方ばかりで・・・(笑)

皆さん大変喜ばれていました。

入居者様の笑顔をみられ

職員もほっこり☺️

今年も素敵な一年で

ありますように💕

【1娯1笑】2024年初レク😆

1娯1笑、2024年の営業スタートです🎵

皆さん元気に来所して頂きました😊

午前中は新年のご挨拶から始まり

年末年始のお話などで盛り上がった後

しっかり体操をして年末年始で

休んだ身体を起こしました💪

午後からの2024年初レクは

『福笑い😂』

『もうちょっと右❗️』『左、左〜』と

応援をしながら

皆さん涙を流して沢山笑いました😂

今年も1年、皆さんと沢山笑って

過ごしていきます🎵

【ヘルパーステーションこころ】 仕事始め

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

皆さん、どんなお正月を過ごされたでしょうか。

世間は地震や航空事故や火災で暗いお正月となっていますね、、

ヘルパーステーションこころは今日から通常通りに稼働しており

ご利用者様のご支援をさせていただいております。

お正月期間、ご協力頂いたご利用者様にはとても感謝しております。

今年もご利用者様に寄り添った支援をさせていただけたらと思います。

2024年もヘルパーステーションこころを宜しくお願い致します。

=======*==*===*===*====

ヘルパーさん募集中!!

〇非常勤の登録ヘルパーさん

〇常勤のヘルパーさん

みんなで助け合って、働きやすい環境作りに努めている事業所です!!

育児中のママさんも大歓迎

ぜひご連絡ください

ヘルパーステーションこころ

遠賀町虫生津302

093-701-7463

ショートメールの方は

080-6478-3792

担当:稲富まで

お待ちしてます

=======*==*===*===*====

【総合福祉スクールこころ】 今週末から

今日は1月4日

明後日、1月6日から初任者研修1月コースが開講となります。

介護の基礎を一緒に学んでいけたらと思います。

新しい出会いにワクワクです。

ワックスがけでピカピカになった教室でお待ちしております☺

-------------------------------------

直方/遠賀の初任者研修・実務者研修

★ 総合福祉スクールこころ ★

お気軽にお問合せください

〒822-0027

福岡県直方市古町10-13

(JR直方駅徒歩5分)

℡ 0949-52-7743 (稲富)

-------------------------------------

【ヘルパーこころ直方】2024年

あけましておめでとうございます

ご利用者様が、安心し在宅生活を送れるよう、

必要とされるヘルパーステーションを目指し、

職員一同ご支援をさせていただきたいと

思っております。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

沢山の笑顔が見られますように🍀*゜